二元論を超えて、生命のあわいを漂う -生命の宇宙を身にまとう染織と薬草医学の通奏低音 -(宇宙樹/竹村真一・その2)

Cosmic tree 宇宙樹 / 人類学者 竹村真一

前回は、夏至の高揚と相まって内容に入る前に終わってしまったので少しづつ中身に。

【植物と人類学をめぐる文明再考記シリーズ:宇宙樹】

・植物を通じて世界と出会いなおす。生命再生の時代の道標(宇宙樹/竹村真一)

・二元論を超えて、生命のあわいを漂う-生命の宇宙を身にまとう染織と薬草医学の通奏低音 -(宇宙樹/竹村真一・その2)

<今回の目次>

・花をめぐる日本人の霊妙な感覚と原風景

・植物性に根ざしたコモンセンスと文化OSの再考

・生命の宇宙を身にまとう – 染織と薬草医学の通奏低音 –

・途上の色と生命の時間論 ー途上、経過、プロセスー

・藍のうつろいと人の心の出会いという動的な相互作用としての「色」-熊楠の事不思議-

・プロセスや経過としての染織と医療(ヘルスケア)

・二元論を超えて、生命のあわいを漂う – 樹木、森、生命 –

・自分たちが、生命が表象する「場」であるという感覚

・「一即多、多即一」の正体

・自己完結し得ない植物と三木成夫の形態学

・いのちの場所 – 個は世界全体としてしか存在し得ない –

花をめぐる日本人の霊妙な感覚と原風景

本書はまず、花をめぐる日本人の霊妙な感覚についての序章からはじまる。

序:「花見」の原風景

・サクラという言葉には、花や樹木を宇宙的なメディアとして見る感覚がよく現れている。

・春になると、山の神が里に降りてきて、田の神となって稲穂に宿る。山の生命力がフユに増え、ハルに張り切って里の方へとあふれだし、やがて稲となって結実する。

・その生命力が山から降りてくる兆し、目に見えない力の現れが、ほかならぬ山桜の開花だった。「サ」は、穀神=田の神を意味し、「クラ」はその座、つまりちょうど山桜が色づくあたり、大和里の中間領域での、しばしの休息の場所ということらしい。

序章からぐいぐいきます。

この目にはみえない霊力がひたひたと降りてくるプロセスを”サオリ”、実りののちに再び山へと登ってゆくのを”サノボリ”とよんだそうだが、「サオトメ」「サツキ」などの言葉にも、この「サ」をめぐる日本人の霊妙な感覚の現れているといえる。(このあたりは、Ecological Memesでもご一緒させていただいたことがある玉利さんの「食とアニミズム」でもさらに深掘りをされているのでぜひ)

そこに、花見の原風景がみえてくる。

・小さな花の中に、目に見えない壮大な生命循環のリズムを観るーその意味で「花」は本質的に宇宙的なメディアであり、その神をお迎えする、宇宙の霊力の訪れに立ち会うというのが、単に景色として見るだけではない「花見」の原風景だった。

・さらに言えば、「花見」はもともと“花狩り”と呼ばれ、花の霊力をみにまとうというのが本来の意味。だが、それはただ森林浴のように花の精霊を浴びる、人間が植物から力をもらう、といった一方的な考え方ではなさそうだ。というのも、「花見」はもともと人間が花を楽しむ以上に、人が花を楽しませ喜ばれせるという、本質的にインタラクティブな営みだったからだ。

・…こうして神を歓ばせる芸能的な営みを通じて、花の霊力をさらに鼓舞してゆくことで、世界全体のエネルギーも豊かに増殖してゆく。それは、この宇宙の大きな生命循環のプロセスに、人間もインタラクティブに参加してゆく創造的な行為と言える。

・だから花は、人間とこの世界を育むエネルギーが一瞬美として可視化されるよりしろなのであり、豊かな農を約束する宇宙的な便りでもあるのだ

だがしかし、花見が「宇宙の大きな生命循環のプロセスに、人間もインタラクティブに参加してゆく創造的な行為」であるとはどういうことなのだろうか。

そこへの補助線として、植物療法(フィトセラピー)について紹介される次の言葉が言い得て妙だ。

・インド医学の権威シュリ・パグワン・ダーシュは、「植物療法(フィトセラピー)は、単に花や薬草を使って治療することだけを意味するものではない。それは、人間界と植物界がどのように癒しと奉仕の相互的な共生関係を構築していけるか?そのバランスをコーディネートする人間の営み全体を指すものだ」と述べている★

花見という行為には、こうした人間と植物のあいだの宇宙的な共生関係としての、この「フィトセラピー」のようなインタラクティブなコンセプトが内包されているというわけだ。

つまり、花見が

・小さな花の中に宿る、目に見えない宇宙スケールでの壮大な生命循環のリズムへの立ち合い

・人間界と植物界の癒しと奉仕の相互的な共生関係を調律する営み

として体験されたとき、花見の風景はいわゆる日本固有の慣習といった狭い文脈から解き放れて、筆者の言葉をかりれば「新たな世紀における人間と自然の関係性を調律してゆくための思想の種子」となるのではないかということだ。

娘との道草はいつもそんな世界へといざなってくれる

そして話は、これからの時代のコモンセンスと文化OSについて。

前回の記事でもこれは文明の変容の話なのだと書いたけれど、最近流行りのコモンズ再考には、それに先立ってコモンセンスのアップデートが必要なのだと思っているのでこの流れはしっくりくる。

・いま私たちは、次の時代のコモンセンスを表現する、新たな文化のOSを探し求めている。

・「エコ」とか「自然保護」といった旧時代的なキーワードは、それが見つからないゆえに妥協的にパッチワークしているだけの途上の言語であり、若い世代は、まだ本当に表現する言葉をもたないこうした意識のとりあえずの着床点を、植樹や園芸や諸々のセラピー行為の中に本能的に見出そうとしている。

・…だが、人類の精神史において、木は決して単に「保護すべき」ものでも、薬や工芸素材として物質的に利用するだけのものでもなかった。

・植物は人間とその環境世界のつながりを担保する個性的な媒介者であり、またそれとの深い絆を通じて、地球生態系の新たな次元を創出してきた、かけがえのない共進化のパートナーであった★

・そうした真の意味で植物と共生してきた文化のソフトウェアを現代的な視点で語り直し、私たち自身の生き方の可能態として自覚的に選び直すことで、いま私たちのあいだに芽生えつつある(「エコ」や「スロー」といった言葉で表現されている)新たな意識が、本当はどこへ向かう途上なのか?を少しは明確にすることができるはずだ。

まさに。

われわれはどこからきて、どこへいくのか。

ゴーギャンの言葉を思い出さずにはいられないけれど、

その問いを向き合う補助線として、

「私たちがまだ表現する言葉をもたない、でも確かに芽生えはじめている新たな意識が、本当はどこへ向かう途上なのか?」

という問いかけは大切だ。

常に途上であり続けることこそが、言葉や思考を硬直化の囚人から解放する唯一の方法だからだ。今回の植物と人類学をめぐり、世界と新たに出会いなおすJourney of Regenerationの旅路はまさにそうした途上を仲間と共に歩んでいく旅だ。

そして、

「植物は人間とその環境世界のつながりを担保する個性的な媒介者であり、またそれとの深い絆を通じて、地球生態系の新たな次元を創出してきた、かけがえのない共進化のパートナーであった」

「いま私たちのあいだに芽生えつつある(「エコ」や「スロー」といった言葉で表現されている)新たな意識が、本当はどこへ向かう途上なのか?」

そうした問いかけに続き、竹村さんは、

「その過程で、森林や植物の問題が、実は私たち自身の問題、「人間」の本質に関わる問いにほかならないことが明らかになるだろう」

とも指摘する。

出版から20年近く経つ今でもなお、この問いかけが未だ意味を持つ(それどころかますますクリティカルになっている)ということが、どういうことなのかを私たち大人は真摯に向き合わなくてはならない。

古き良き伝統へのノスタルジーとしてではなく、未来の文明を構想するプロトタイプとして、そうした文化のソフトウェアを新たに発見していくこと。世界各地で自然と共に生きる人々の経験資源を、地球的な文明デザインの補助線として活用しながら、新たな文化OSを醸成していくこと。

これは例えば、土中環境の再生活動をされている高田さんのご活動もまさにそうした世界を具体的にひらく営みなのではないかと思う。

そのために、本書は各章が、「次代の文明のコモンセンスを抽出してゆくための思考のプリズム」であり、「人間界と植物界が新たな共進化の段階にはいってゆくために必要な条件を浮き彫りにすべく、人類の経験資源の初歩的な牽引づくり」を試みられているという。

一体、どんな世界が広がっていくのだろうか。

(気付いた方もいらっしゃるかもしれないが、ここまでまだ本書の序章である。笑)

植物の生命を身にまとう – 染織と薬草医学の通奏低音 –

まずは、染織や薬医学に宿る植物とのコモンセンスについて。

第1章:色彩の時間論

植物の時を聴く

・「この世界のすべてのものには時があり、人間の体も植物も、季節や1日の移ろいの中でその状態や性質を刻々と変えている。だから、薬草を積むのにも、それに適した時とそうでない時がある」

・アマゾンの先住民インディオはアヤワスカと呼ばれる幻覚し絵のつる植物を煎じてとった黒い液体を飲み、そこで生み出される幻覚を歌や言葉を通じてコントロールすることによって、それを意識開発や病気治療、芸術表現などの創造的な営みに活かしてゆく文化を保持していた

・植物のありようが太陽や月のリズム、季節や天体の動きに創刊していることは、植物を扱うものにとって不可欠な知識として、近代以前のヨーロッパも含めたユーラシアの伝統医学において普遍的に共有されてきた。現在でも、インドやチベットの医者は、常にホロスコープ(星辰図)を睨みながら薬草採集の時期や場所、さらには患者の身体のリズムを洞察する。

・堅牢で腐食しにくい材料を手に入れるには、樹液の少ない時期に伐採しなければならず、一年を通じて樹液の変化を考慮することが不可欠だったのだが、樹木が水を吸い上げる周期はまさに季節や天体の動きに相関していたからだ。

・…白樺が「母なる樹」と呼ばられうことにはもいう一つの意味があって、それはこの樹のはたす生態学的な役割があるようだ。

・つまり、白樺は樹木の育たない荒地にまず繁茂し、枝を広げ木陰を作って、他の樹木が生育しやすい環境を整えた上で、自らは下地になって大地に還っていく。こうした生態系全体の更新プロセスにおいて、その基礎あるいは母体を提供するという位置付けが白樺に「母」というメタ・イメージを付与する背景となっているのだ

・樹木は生命の水をその身と大地に涵養し、太陽エネルギーを地球生態系に還元する。酸素を生み出し、雲や木陰を作って地域気象を調律し、樹木屋果実で他の生き物を養う。そして、自らの身体そのものを「母胎」として提供し、死してなお他の養うという植物的生命の根源的なあり方を、白樺は象徴している

そして、この視点は染織、すなわち衣の視点にも通じている。

宇宙を身にまとう

・薬草医学と染織というのは実は深いレベルでとてもよく似た仕事なのだ

・両者は単に植物を扱い、そこから「薬」や「色」などの植物の精髄を引き出してくるという点で共通しているだけではない。まず何より「薬」と「色」というもの自体が、本質的に同じものの二つの側面である。自然の植物染料を使って布を染める文化のコンテクストでは、色を身にまとうということはすなわち、薬を身につけることに他ならない。

・…つまり、美味しい薬としての日常の「食」に生かされるばかりではなく、それで染めた布を「衣」として身にまとい、時には皮膚に直接塗り、さらに疫病が流行る季節などには家の壁などにも散布して「住」環境を浄化する。

・このように一つの植物素材が「色」として「薬」として、内側と外側からいく中にも身体気性を調律してゆく媒体として活用されてきた★

・このことは日本の藍染めやインディゴにもいえることだ。藍を身につけていると虫が来ない、あるいはブルージーンズを排他西部の開拓者は蛇に噛まれずに済むといったかたちで認知されたインディゴの不思議な生命力と霊験がこの色彩の深い文化的イメージに装飾している

「自然の植物染料を使って布を染める文化のコンテクストでは、

色を身にまとうということはすなわち、薬を身につけることに他ならない」

このことは、薬を飲むことを服用や内服という言葉からもよくわかる。

育てたタデアイで生葉染めをした時に感じた藍の生命力に包まれているあの感覚は、植物から色を頂いて身にまとうことが、単なる「装飾」の範疇にはとどまらないことをまじまじと感じさせてくれた。

もちろん外装も大事だけれど、それ以上に、衣服や化粧(cosmeticsの語源はcosmosだ)は外面のデザインよりむしろ内面の調律を志向していたのかもしれない。

Ecological memesでも色々とご一緒頂いている小森さんのLivraが「花の命を着る」という表現をされているのが本当に素敵で、まさにこうした「衣」の在り方を現代に受け継ぎ、表現されているのだと思う。

・もともと「化粧」を意味するコスメティックという言葉が宇宙(コスモス)に由来するように、色をみにまとい、化粧や服飾(コスチューム)によって変身していく行為は、文字通り宇宙の諸存在とコンタクトし、コミュニケートしていくプロセスだった。

・宇宙的な秩序を我が身に引き写しながら、社会的なアイデンティティをリセットし、時には人間としての限定すらも超えて動物や植物の同一化するといったように、より大きな次元での自己をデザインする可能性をも秘めた営みだった。

・顔に色を塗るのは、美しく見せるためでも素顔を隠すためでもなく、むしろ隠れていた「自己を超える自己」「人格以前の存在そのもの」を解き放ち、あらわにするような起爆力をもったコスモロジカルな技術だったのだ

※このことは歌舞伎や脳における隅取りや仮面の役割を考えてみればよくわかる

・こうした次元まで含めて、大きな生命調律と人間開発の技術として色や服飾を捉えかえす時、薬草医の営みと染織家の仕事はもとより別物ではない。

・植物から宇宙的な精髄としての薬効をとりだして処方する「医」の行為と、植物の色や形を布に染めて身につけるという芸術的な「衣」の営みが実は深いレベルで結びついていたということに気づく

・ちなみに、中国の伝統医学にも「握薬」や「服薬」という考え方があり、復職や身体装飾が本質的に治療的な行為につながっているという認識を表現している。

・志村ふくみさんのいうように、古代人の色彩は「薬草に宿る霊能」を色として取り出したものであるが故に、「外敵や病魔から身を守ると同時に、海山、太陽、大地、風雪などすべての自然現象を司る神々の御礼を鎮めた」ものだった

前回記事でもふれたように、これが単に過去の伝統社会への回帰を志向するようなノスタルジックなアイデアではないことは、東洋医学や染織家、林業家など現在でも草木と向き合う職人さんたちのの実践知に耳をすませばすぐにわかる。

そして、仕事柄、企業の存在意義や理念、ビジョンづくりを伴走することも多いのだが、

実はこんな風に、自然界の生命の営みの連環とスケールを捉えることではじめて、たとえばファッションや化粧品、ヘルスケアにおける事業の新たな可能性やリジェネラティブな未来への糸口が見えてくる。

うわべだけのSDGsやサステイナビリティではなく、自然環境や社会における人間の営みや自社のビジネスの意味合いを根本的に再定義したり、ポスト人間中心時代の事業開発につなげたい方いらっしゃったらぜひご連絡いただきたい。笑

・こうした様々な医学伝統で強調されてきた波動や共振の未科学がこれから成熟してゆく中で、神秘でも迷信でもないリアリティとして再評価される道がひらけてくるかもしれない。

・「医療」と「芸術」あるいは、「癒し」と「創造」という、本来一体であったものの来るべき再統合。…どちらもその本質は生命の調律と解発という位相にあり、ある物語世を持った時間の経過の中で孕まれ、生成する、目に見えない可能性を凝視していく営みにほかならない。

生命の調律と触発。癒しと創造の再統合。

こうしたはまさに、Ecological Memesで提示している共生成モデルの生命の位相で起こる再統合のプロセスそのものだ。

途上の色と生命の時間論 ー途上、経過、プロセスー

ここから話は、「植物が最も良い状態にある時を見極めて色をいただく」という志村ふくみさんのワークスタイルに透けて見える生命の時間論へ展開される。

ちなみに、ここまででまだ本書の20ページぐらい。笑

途上の色

・人間と植物の間の一期一会の出会いの瞬間が「点」として孤立したものではなく、ある継起的・連続的な変化と循環の相に位置づけられたものであることも忘れるわけにはいかない。

・「樹々は冬のあいだでも明春のために生命ある色を蓄えている(志村ふくみ)」

・桜の色を染めるなら、単純に花びらから色をいただけばよいと思いがちだ。だが、ほんとうの桜色は、花が咲くまでの桜の木の枝の中に隠れている。冬の樹皮の下に、花として消化される前の凝縮された桜の生命が、染物になって初めて立ち現れる驚異的な色彩が、ひっとりと息づいている。

・目に見える色だけが「色」ではない。樹のからだのなかで密かに息をし始めた時から、花として顕れる(あるいは染物)として解き放たれるその時間まで、そのプロセス全体が、生成変化の途上にあるすべての色が、本来かけがいのないものだ。

冬場に山やまちを歩くと、木々の冬芽に魅せられるわけだが、冬のあいだに蓄えられた生命力が春になりうわーっと一面に溢れ出す様は、自然界のエネルギーがだんだん増えてゆく過程を「フユ(冬)」、それが張り切った時を「ハル(春)」と呼ぶ日本語の文化的感性を強く感じさせる。

春に花となって爆発する生命力は、冬のあいだの自己をしずかに膨張させ続けているのだ。ここに、時のうつろいの中で「途上の色」という生命性が立ち上がる。

藍のうつろいと人の心の出会いという動的な相互作用としての「色」-熊楠の事不思議-

そして、ここから藍の話に。

タデ藍を協生菜園で自分で育てて、生葉染めをしたり、

福岡・八女の藍染め職人さんのところで、

すくもにすっかりみせられてしまった

自分としてはたまらない展開。笑

・こうした大きな時間のうつろいの中で、色をとらえる感覚を、最も凝縮して経験させてくれるのが、発酵という微生物との対話を通じて「藍の人生」をプロデゥースする藍染の技法だ。★★★★

・そこでは紫衣性・変化する植物の時間相、極度に微妙な色彩のグラデーションが藍がめという小宇宙の中で一つの物語として展開される★

藍染めと久留米絣をテーマにしたあいだラボのフィールドワークで山村藍染絣工房さんにお伺いした時も実感したけれど、藍の花は本当に生きている。

「藍を建てることは、子供を育てるのと同じである」という言葉で表現される感覚を志村さんは次のように語ったのだといいます。

・「かめには一つひとつの藍の一生があって、揺藍期から晩年まで一朝ごとに微妙に変化していきます。朝、亀の蓋を開けると、中央に紫暗色の粟野集合した藍の花(あるいは顔)があり、その色艶をみて機嫌の良し悪しをしります。

・「熾んなな藍気を発散させて、純白の意図を一瞬、翠玉色に輝かせ、縹(はなだ)色に変わる青春期から、落ち着いた瑠璃紺の壮年期をへて、日ごとに藍分は失われ、洗い流したような水浅黄に染まることは、老いた藍の精霊のようで、その色を「かめのぞき」ということもだいぶ後に知りました。

・かめのぞきといえば、甕にちょっとつけた淡い水色を言うように思いますが、じつは藍の最晩年の色をいうのです。健康において、なお矍鑠とした品格を失わぬ老境の色がか「かめのぞき」なのです

・そして、この藍の一生として時間的に顕れる色彩のグラデーションは、この自然界の豊かな多様性とうつろいを象徴的に映し出したものでもある。

・「藍」はかまを潜らせる度数によって、徐々に深さをまします。そのうつりゆく濃淡のうつくしさは、水際の透明な水浅黄から深海の濃紺まで、海と空そのものです。あの藍という植物から、よく人々はこれほどの自然の恵みを引き出したものです」

ここからが大事な話。

客観的にな藍の色の経過ではなく、むしろ藍のうつろいと人の心や生得的な感覚そのものの出会いであり動的な相互作用であるというなのだ。

・だが、これらは決して自然界の生成変化のイメージを、人間の象徴体系に還元するためだけの装置ではない。むしろ、以降の各瞬間に立ち上がる微妙な意味の彩を増幅し、それによって人間の生得的な感覚そのものをもっと精妙な次元に深化させていこうとする意思が、この色彩の微分学には潜在しているように思える。

・色は常に「うつろい」の様相として、一つの生成過程として捉えること。時にはまだ色として存在しない潜勢態において、すでに色として未来を内包する、その可能性をインキュベートしていくこと。ーーこれこそが色彩芸術の本質であり、糸の生命を扱うエコ・エステティクスにほかならない。★★★

本書でも小野小町の句が紹介されている。

花の色はうつりにけりないたずらに

わが身よにふる ながめせしまに

ここにも「色を客観的にあるものの色彩の認識であるというよりは、心のうつりゆきとしてとらえる」日本古来の文化的感性が見え隠れする。

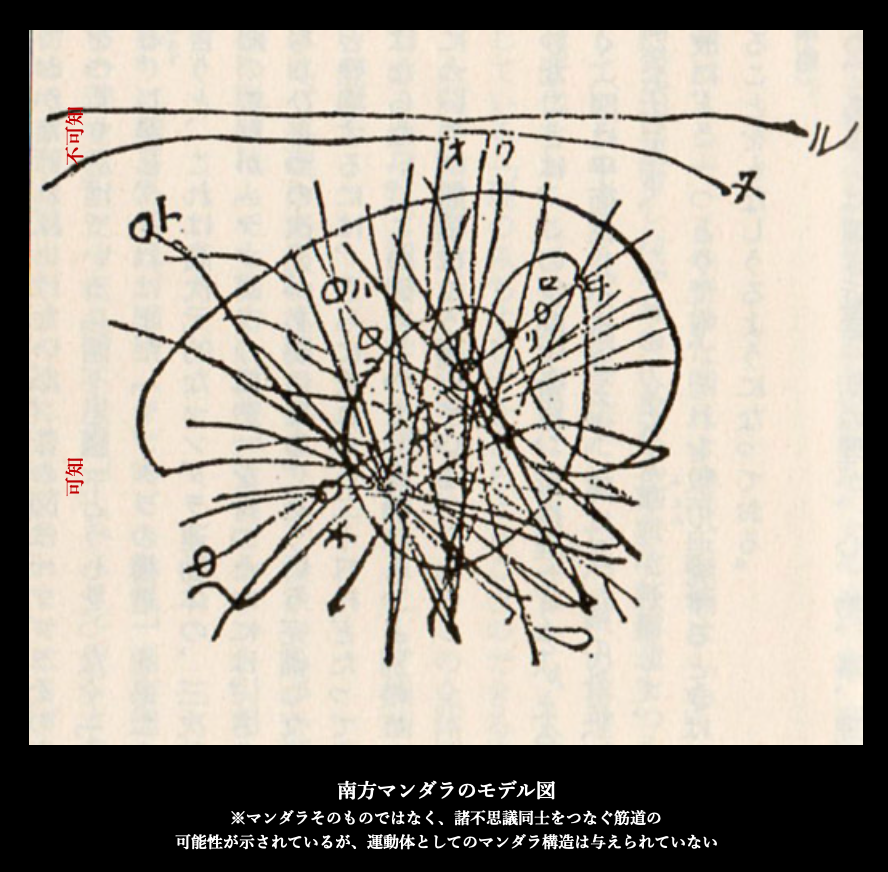

この自然のうつろいと心との出会うことで立ち上がるという視点を掘り下げたい方は、南方マンダラにおいて、物界と心界がであう事不思議の考え方を参照されたい。

プロセスや経過としての染織と医療(ヘルスケア)

ここに、植物からその時々の生命力をいただくというだけでない、染織家と薬草医の共通点がみえてくる。

・こうした「時の技術者」という視点で見た時、私たちは再び染織家と薬草医という二つの仕事の、より深いレベルでの共通点に気づく。★

・つまり、「色」の生成過程を調律する染織家の仕事と、癒し(あるいはそれ含めた患者の人生)という旅路をナビゲートしてゆく治療師の営みには、とてもよく似た側面があるのだ。

・たとえば、染織家の描き出す「色」が季節循環のうちに刻まれる植物の時間、あるいは甕の中の藍の一生における一つの相であるのと同様に、病いもつねに時間的・物語的な生成変化の構造を持つ。

・どの色も静止し自己完結した点ではなく、つねに他の色へと移行・超出する「意思」を秘めたものとして存在していたように、患者の症状も、その中にどのような未来のベクトルが存在しているのか、それをどのような物語で達成しようとしているのかという内在的意思をききとり、引き出すことが重要になる

・外的な治療をやみくもに施すより、病という現象そのものの中に潜在する自律的な「治癒」への論理と時間構造を見出していくような技術思想こそ、本来の「医」のエコ・エステティクスなのだ。

・染織家と薬草医は、だから植物の精を抽出するという点で共通するだけではない、どちらも「色」と「病」という、一見なんの関係もないように見えて実はとてもよく似た時間の産物を相手にしながら、植物と人間をとりまく大きな「物語」への眼差しを日々研ぎ澄ましている、生命の時間技術者(クロノロジスト)なのだ。

このあたりは子どもの頃からお世話になってきた野口整体の創始者、野口晴哉の哲学とも通づる。「風邪は治すべきものではなく、自然に経過させるべきものだ」という発想は、その辺りの感覚を最も端的に語るものだろう。

二元論を超えて、生命のあわいを漂う – 樹木、森、生命 –

最後に、この辺りのテーマが、あいだラボはじめEcological Memesでも数年前から探求しているあいだやあわい、二元論を超えていくような視点とどのように絡み合っていくのか、について。

第二章:宇宙的器官としての樹木

・一体これは「樹」なのか「土」なのか?大地から生えた生命体なのか、それとも生命を育む大地そのものなのか?

・こうした通俗的な二元論が意味を持たなくなるような光景が屋久島の生態系の特徴なのだ★

この感覚は森に入ったことがある人ならわかるのではないかと思う。

朽ちた木の根が土と渾然一体となっている姿に、あるいは、朽ち果てた倒木が苔むし、そこから新たな生命が連綿と宿る姿に、そこには樹と土、生と死といった概念による境界や線引きなどないことを感じ得ずにはいられない。

これは、南方熊楠が生きた哲学概念として粘菌研究に没頭し、生命の本質を見出そうとしていたことにも通じる。

ここで思い出すのは、現在翻訳しているRegenerative Leadershipの中にもでてくるP.Hawkinsの次の言葉だ。

左脳新皮質には、世界を分析し問題解決をするために、物事を構成要素に分解して境界線を創り出す働きがある。世界を理解可能なものにするために、私たちは分析という名のハサミを使って、本来は境界線のない生命の網を断ち切っているのです。しかし、その切り口や境界線を作ったのは自分たちの思考であることを忘れてしまい、その切り口や境界線が「外側」の世界に存在すると考えてしまう。

(P. Hawkins, Regenerative Leadershipより, 訳 Yasuhiro Kobayashi)

分類学的な分ける知性というものに、僕ら現代人は大いに訓練されているわけだが、森に入れば(森に限った話ではないが)それがどれほど人間的な発想で構築された不自然なものなのかということに自覚的になることができる。

分ける知性自体は、世界を個別要素に還元し、理解可能な(だと思える)かたちにしていくためにとても有用なものであったことは間違いないし、僕らの大半がその恩恵をたくさん受けて現代の社会を生きている。

しかし、その境界線を作り出しているのは自分たち自身の思考であることに常に自覚的になる必要がある。そうでなければ、それがあたかも「外側」の世界に存在するかのように思い込み、本来はつながっていたはずの、境界線のない生命の網を断ち切ってしまうからだ。

自分たちが、生命が創発・表象する「場」であるという感覚。

「一即多、多即一」の正体。

・一本の樹が、同時により大きな生命に内属する部分でもあるような、樹木がそれを育む「場所」でもありうるようなホロニックな関係性は、それが木を一本一本の「樹」として見てしまう(そしてその崩壊はすなわち個体の死であると誤解してしまう)私たちの実在強迫的なものの見方を融解させる★

・単なる樹木の集合としての「森」ではなく、時間的にも空間的にも生み出すものと生み出されるものが相即的に合一した、「一」が同時に「多」でもありうるような、一つの運動体としての森。木々は、多様な生命がそこから自発してゆく一つのマトリクスとして、自己を世界に貸し与える形で存在している。★

・多元的な生命創発のマトリクス(母胎)であると先に述べた樹木のメタコンセプトは、ある樹木とその環境世界との関係において見られるだけでなく、その樹木自身の内的構成を決定するデザイン原理でもあるのだ

・一方の樹木がより大きな全体に奉仕する個性的な部分として自らを貸し与えるのと同じように、樹木の各部分(一本一本の枝)もその変異・個性化を通して樹という全体の適応・生存に奉仕する

「一」が同時に「多」でもありうるような、一つの運動体としての森。

自己を世界に貸し与える形で存在しているのと同じように、多元的な生命創発のマトリクスをその樹木自体の内的構成として抱え込む。

このあたり、漫画版ナウシカの第六巻で、森の人セルムが

食べるも食べられるもこの世界では同じこと。

森全体がひとつの生命だから……

と語り、その後、

暴走した粘菌たちに王蟲が食べられていく

という描写が重なってくるわけですが(ナウシカ好きの方はこちらのラジオをぜひ)、

ちょうど年明けにおりてきた言葉とも重なる。

Be the healing that you want to see in the world

(自分自身が世界に望む癒しそのものであれ)

※ガンディーの言葉にインスピレーションを受けている

恐れや不安に駆動されたシステムから抜け出し、

一人ひとりの癒しがこの世界の癒しであり、

世界の癒しが一人ひとりの癒しであるような、

内と外の再統合の旅路。

あと、最近思うのは、僕たちは食べることや自己同一性というものを抜本的に勘違いしているのかもしれないということ。

それは、途中までで書きかけになってしまっている森のバロックと南方熊楠考や、人類学者アナツィンのマツタケとマルチスピーシーズ人類学でも触れているけれど、内在的自己組織システムとしてのオートポイエーシスというよりも、生物学者スコット・ギルバードらが言うシンビオポイエーシス(ホロビオントの共発生)的に自己生成というものを捉えることで見えてくるものがあるように思う。

・だから、一口に樹齢数千年にの樹というが、それは決して単純に自己同一的存在が数千年からることなく息づつ桁という意味ではない、たえざる自己再編のを通じて多様な歴史が織り合わされた複数の「物語」として、それは読まれるべきものなのだ。

・「メタ樹木」は樹木そのものの本質的な超個体性とともに、こうした多層的な「縁」の集積によっても支えられる

そして、樹木はまさに、多様な生命の接線がそこで交差する一つの「場所」なのだ。

2021年に開催したEcological Memes 春分グローバルフォーラム「あわいから生まれてくるもの-人と人ならざるものの交わり-」で登壇いただいた井庭先生のセッション(神セッションだった)でも「無我の創造(Egoless Creation)の話がでたけれど、あれもまさに、「わたし」がつくるという個別主体が前面に押し出された創造という考え方を抜け出して、生まれようとしている創造物がわたしやわたしたちという場を通じて出現していく、というものだ。

その意味で、ここでメタ樹木と描かれているものは僕ら自身にも逆照射できるし、ヒトも生命の大きな流れの一端を担う存在なのだろう。Regenerative Culture Designの著者Wahlも語っているSEVAやGreater Selfなどいろいろな言葉と表現で全体性の一部ということはいつの時代でもよく語られてきたわけだが、実はこの「場」という感覚が肝なのではないかと思っているので、その入り口を樹木たちがひらいてくれるというのは森で感じる身体実感としても腑に落ちる。

自己完結し得ない植物と三木成夫の形態学

そして、この樹木が「個体」として自己完結し得ない存在だということが

今度は植物の形態学的な構造から語られていく。

ということは…?

「遠」の観得、「縁」の論理

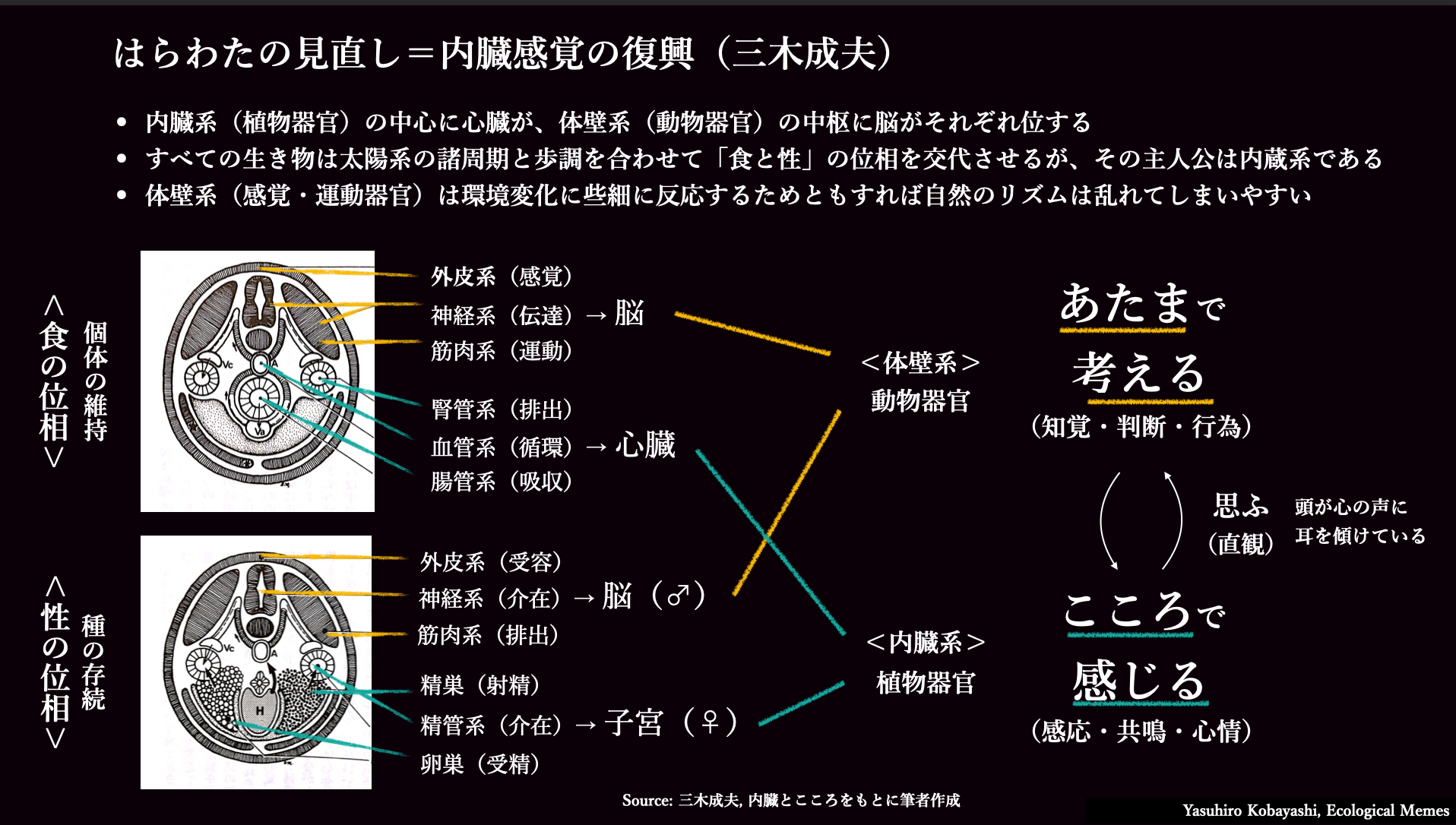

・例えば、解剖学者で、ゲーテ流の形態学の継承者でもあった、三木成夫氏は、動物と植物の形態形成デザイン(メタデザイン)の特質を、「内向性」と「外向性」あるいは「閉鎖系(自己完結系」と「開放系」という対比的な概念で説明している

やっぱり、三木成夫さん。

最近いろいろなところで三木成夫さんのお話になるのだけど、今でもなお本当にたくさんの方々に影響を与えた方なのだなと畏敬の念を感じずにはいられない。

・…動物は最初から完全に自己完結した「個体」としてしか生存し得ない。

・「内向性」の動物と「外向性」の植物、あるいは「個体」というまとまりとして環境から相対的に自立して存在することを運命付けられた存在と、常により大きな全体の中の部分として、「関係」の中で連続的・転生的に自己を展開していくことを本性とする植物の鮮やかな対比が見られるのだ。★

・そして、三木氏は、こうした対称性をさらに「近」の感覚=動物と、「遠」の観得=植物という対比に収斂させてゆく。

・動物は、大海に漕ぎ出す小舟のように自己完結的な体制で、有益なものを求め、有害なものを避けるーそこで感覚器の窓を通して、等身大のスケールで周りの環境に関する情報処理=「近」の感覚を発達させる

・それに対し、植物は動物ほど即時的な反応系統は持たないが「外向的」な構造をもち、「開放系」として特に天体の動きや季節・日周変化など大きなスケールの環境変動に呼応する「遠」の観得と、それに基づく生命記憶を発達させることになる

ここでのポイントは、ゲーテ的な形態学の観点からみた時に、生殖器などが明らかだが、植物と動物というのは、互いに臓器を裏返したような構造をしているということ。デイビッドの「土と内臓」などでも語られているがヒトの内臓をひっくりかえすと、植物の根っこと構造が驚くほど似ていたりする。つまり、

大地を動き回る「個体」というまとまりとして環境から相対的に自立して存在することを運命付けられた「内向性」の存在としての動物と、

常により大きな全体の中の部分として、関係の中で連続的・転生的に自己を展開していくことを本性とする植物。

あいだラボの人類学サロンのセッションでも少しシェアしたように、マルチスピーシーズ的には、いかに自己完結しないか?ということが問われているわけだが、これは、ある種、環境から相対的に自立して存在する存在としての動物に運命付けられた問いであるのかもしれない(生命連環から不調和を起こしてしまった、とりわけ人間に問われていることは言うまでもないが)

このあたり、三木成夫さんの「内向性」と「外向性」、「閉鎖系(自己完結系」と「開放系」、「植物的臓器」と「動物的臓器」の話などに興味がある方は、「内臓とこころ」もぜひ。

あと、ここのところで面白かったのが、循環というものの見方。

植物にもし「循環路」と称するものが存在するとすれば、動物のそれが体内で完結する「閉鎖系」のcircleであるのに対し、植物のこれは大地と大気と日光ー文字通り天地ーと組になって初めて成立する、それは「開放性」のrouteということになるであろう★

こう考えると、クローズドループをつくりにいくサーキュラーエコノミーは非常に動物的な発想であることがよくわかる。

ので、最近は解放系のroute=経路の視点をプロジェクトデザインに持ち込むようにしていたりする。

いのちの場所 – 個は世界全体としてしか存在し得ない –

ここまでまだ第二章なのだが笑、

宇宙樹とは一体なのかの道標が記されているので、本記事の最後に。

・…「宇宙樹」というのはむしろ、ここまで述べてきたような、「あらゆる存在が生成・循環する根源的な場所」「個を世界全体へと媒介する回路」といった、生命論的な「メタ樹木」のコンセプトとして捉え直すことで初めて、そのイメージの重要性を汲み取ることができるのではないか

ということだ。

読みながら、哲学者内山節さんの「いのちの場所」本を思い出す。

もう少し続けると、

P54 根源的な生命の場所

・樹は宇宙が自己を生受する「場」なのだ。これが個は世界全体としてしか存在し得ないという形で述べた「メタ樹木」の核心に他ならない

・こうなると、山桜の色づきを「サ」という宇宙的な力の降り来たる兆し、稲の生命力が増殖する前ぶれとして認識してきた日本人感覚が改めて、とてもリアルに感じられてくる。植物からの色や薬を、宇宙の生命力を身にまとう(コスメティクス)という形で表現するのも、単なる言葉のあやではないことがわかる

・これらは宇宙的器官としての樹木の本性を的確に捉えた文化認識であり、それが単なる私的な夢想に思われるとすれば、それは、現代の私たちの樹木観もあまりに即物的で単体的なものになりすぎているのかもしれない。

・また、一つのエネルギーが自己を表現するために、「陰」と「陽」の二極へと展開するというタオイズム的世界観も、それが植物の上下双方への螺旋運動として感得される時、もはや単なる抽象概念ではない。

・宇宙まで自己のからだとして編集しつつ、なおローカルな文脈性を持った「メディア」として自己を貸し与える、メタ樹木の存在哲学として、それは浮かび上がってくるだろう。

・例えば新芽の上方へ向かう動き(陰)は、根の下方に向かう動き(陽)と対になり、さらに新芽(陰)は生長して葉(外向的=陽)を伸ばし、やがて花芽(陰)と次いで花(陽)を、そして果実(陰)を熟させて大地(陽)に再び落ちることで循環が完結する。まるで宇宙の自己展開を、自らの繊細な体で舞ってみせるかのような驚くべきプロセス。

・..実はそうしたコンテクストを敏感に観てとる感性、宇宙的な関係の束としての植物を扱う姿勢こそ、植物の「時」を観て、採取する薬草医や染色家、そして次にみる宮大工や焼畑民のワークスタイルの核心にあるものである。

「あらゆる存在が生成・循環する根源的な場所」

「個を世界全体へと媒介する回路」

繰り返しになるが、この「メタ樹木」というまなざしは、僕らのヒトの存在にも照射できる。

だが、三木成夫さんのところでも触れたように、「環境から相対的に自立して存在することを運命づけられた」存在である動物には、そうした生命世界とのつながりを取り戻すために、植物の助けが必要なのだ。

これこそ、今回の植物と人類学をめぐり世界と出会いなおすJourney of Regeneraitonのテーマにほかならない。

そして、冒頭の花見や「サ」をめぐる日本人の文化的感性でもみたように、

そうした植物の助けを借りながら、相互的な関係を編み直したとき、

樹木や森林を物的な素材や資源としてみるのではなく、「個々の樹木のなかに折りたたまれた、編集された地理的な情報や歴史性を受け取り、それをあらためて再編集していく営みを通じて、人間も樹木や森林に奉仕していくこと」ができる。

人が他の生命や環境と共繁栄していくリジェネラティブな未来へのトランジッションには、

その可能性を見出していく、あるいは取り戻していくことが決定的に必要なのだ。

ということで、次回は「工芸と森の思想」に続きます。

【植物と人類学をめぐる文明再考記シリーズ:宇宙樹】

・植物を通じて世界と出会いなおす。生命再生の時代の道標(宇宙樹/竹村真一)

・二元論を超えて、生命のあわいを漂う-生命の宇宙を身にまとう染織と薬草医学の通奏低音 -(宇宙樹/竹村真一・その2)

![ベランダでもできる小さな生態系。協生プランターのすすめ [協生農法実験記録⑦]](https://i2.wp.com/beyondthenexus.com/wp-content/uploads/c53375f12b142f929a71217b44b2fd04-scaled.jpg?fit=1200%2C900&ssl=1&resize=200%2C200)